一、谪居儋州:天涯孤旅与茶为伴

北宋绍圣四年(1097年),62岁的苏轼被贬至海南儋州,成为宋代贬谪最远的文臣。彼时的海南“食无肉、病无药、居无室、出无友”,苏轼却以“海南万里真吾乡”的豁达,在椰风蕉雨中开辟了新的精神家园。儋州虽非传统产茶区,但苏轼以茶为媒介,在《汲江煎茶》等诗作中,既抒发了谪居心境,也意外推动了海南茶文化的萌芽。且看诗作:

《汲江煎茶》

苏轼

活水还须活火烹,自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。

雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

在儋州,苏轼发现当地“百井皆咸”,唯天庆观乳泉水清冽甘甜,遂以此泉烹茶待客。他在《天庆观乳泉赋》中写道:“给吾饮食酒茗之用,皆乳泉之赐”,足见对此泉的依赖。这一细节与《汲江煎茶》中“自临钓石取深清”的描写形成呼应——尽管学者对诗中“钓石”所在地存在争议(一说惠州白鹤峰,一说儋州江畔),但苏轼对烹茶用水的极致追求,恰是其海南茶事的精神缩影。

二、《汲江煎茶》的时空密码:诗作背景再考

关于《汲江煎茶》的创作时间与地点,历来存在学术争议:

无论地理归属如何,此诗的精神内核与海南谪居生涯密不可分。苏轼将煎茶过程诗化为一场精神仪式:月下汲水如“贮月归瓮”,分茶似“江入夜瓶”,以茶道的静美消解天涯孤寂,展现“此心安处是吾乡”的生命境界。

三、茶香椰韵:苏轼对海南茶文化的启蒙

苏轼在海南的茶事活动,客观上推动了当地饮茶风尚的形成:

四、茶诗互文:从《汲江煎茶》看苏轼的海南心境

《汲江煎茶》的文本层次,折射出苏轼谪琼期间复杂的情感结构:

五、余韵:一盏茶中的文化漂流

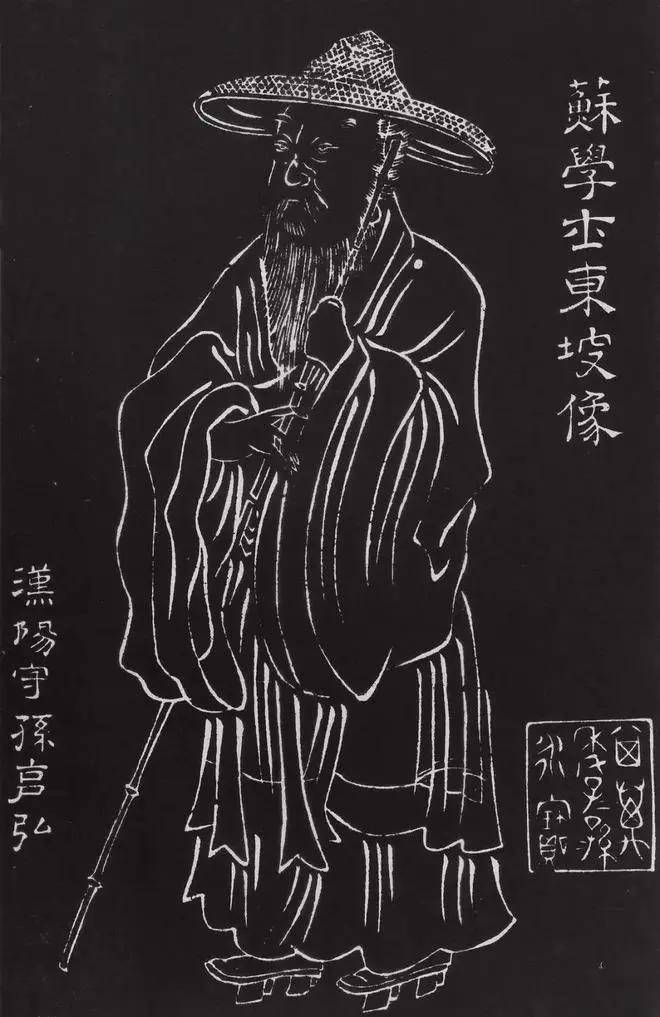

苏轼北归三年后,海南诞生了历史上第一位进士符确。学者认为,苏轼的茶诗茶道,如同“文化酵母”,催生了海南文教之兴。今日儋州东坡书院内,仍陈列着复原的“东坡壶”,其提梁设计暗合《汲江煎茶》中“大瓢贮月”的意象,成为连接千年茶缘的物证。

《汲江煎茶》的价值,不仅在于文学史中的“茶诗经典”地位,更在于它见证了一位文化巨匠如何在天涯绝境中,以茶为舟,载道传薪。当现代人轻呷一口海南鹧鸪茶时,或许仍能品味到东坡茶诗中那份“椰风吹茶烟,沧海寄余生”的旷达与温情。