一、翰林院中的茶香追忆

嘉庆十四年(1809年),张岳崧以一甲第三名探花及第,入翰林院任编修。京城的冬夜,他常于案头燃起一炉海南沉香,煮一壶家乡寄来的五指山茶。茶汤氤氲间,他总会想起七百年前苏东坡在儋州汲江煎茶的场景——那位谪居海南的文豪,曾以茶为媒,在蛮荒之地播撒文明的星火。

张岳崧在《初冬午睡梦中见坡公墨书因赋》中写道:“海南万里先生乡,遗我数字岂非缘?”梦中,东坡挥毫泼墨的身影与茶烟交织,仿佛跨越时空的邀约。他深知,东坡留下的不仅是诗文,更是一种以茶养性、以文载道的生命哲学。

二、琼州府志中的茶事钩沉

道光十八年(1838年),张岳崧卸任湖北布政使,归乡丁忧。受琼州知府明谊之邀,他主持编纂《琼州府志》。在浩如烟海的史料中,他格外留意海南茶事的记载:

张岳崧特命弟子走访各州县,将茶树分布、制茶工艺悉数录入府志。他提笔批注:“茶者,琼州草木之灵。昔东坡以茶化蛮,今当以茶兴文。”

三、高林村中的茶会雅集

晚年的张岳崧隐居定安高林村,在祖宅“上衙”设“筠心草堂”,常邀文人墨客品茶论道。村口百年榕树下,他仿东坡“载酒问字”旧事,以茶代酒,与乡民共话桑麻。

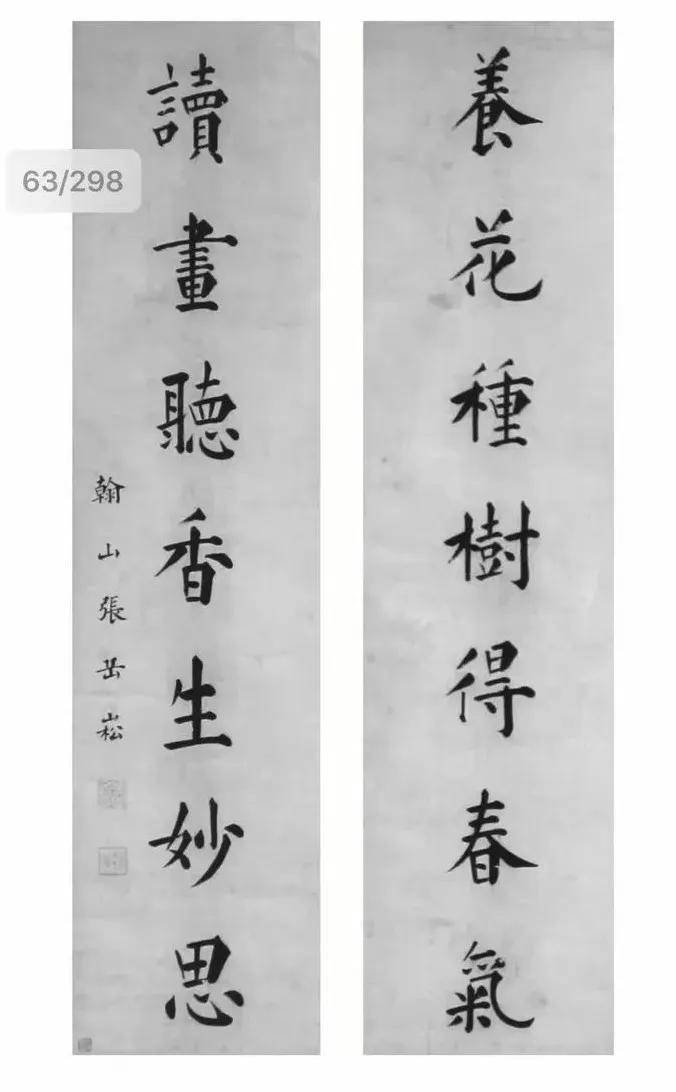

某日,琼台书院学子携新制白沙绿茶来访。张岳崧取苏东坡当年指导开凿的“浮粟泉”水,以红泥小炉烹茶。茶汤初沸,他吟诵东坡《汲江煎茶》中“活水还须活火烹”之句,慨然道:“东坡茶道,不在器皿精奢,而在心与自然相通。”席间,他挥毫写下“养花种树得春气,读书听香生妙思”的楹联,墨香与茶香交融。

四、禁烟风波中的茶性隐喻

道光十九年(1839年),张岳崧协助林则徐在雷琼地区禁烟。他深知鸦片之害堪比瘴毒,遂以茶为喻,作《戒烟茶谕》:“茶之苦,清心明目;烟之毒,蚀骨焚身。君子当择苦而避毒,此天地正邪之辨也。”

在琼州府衙,他设立“以茶代烟”施粥棚,凡缴烟者赠五指山茶三斤。曾有烟贩质问:“茶能抵瘾乎?”张岳崧肃然答:“茶不能抵瘾,但可养正气。正气存,则邪毒自退。”此策收效显著,琼州成两广禁烟表率。

五、茶与书法的精神同构

作为“海南四绝”之“书绝”,张岳崧的笔墨中亦渗透茶道精髓。其行书轴《书谱》笔锋如茶汤倾泻,起承转合间似有“碾雕白玉,罗织红纱”的韵律。他曾教导子孙:“作书如煎茶,火候过则焦,不及则涩。心静、气匀、腕活,三者缺一不可。”

晚年编纂《琼州府志》时,他常以浓茶提神。某夜校稿至三更,茶冷墨凝,忽见烛影中浮现东坡执壶笑影,遂提笔补注:“琼茶之妙,在乎山水灵秀,更在乎人文浸润。昔东坡遗泽,今当继之。”

结语:一盏茶中的文化血脉

道光二十二年(1842年),张岳崧病逝于高林村。临终前,他嘱子孙将一包五指山茶、一方歙砚同葬。如今,村中古井旁仍立着他手植的茶树,春来新芽萌发,如碧玉缀枝。

从苏东坡的“海南万里真吾乡”,到张岳崧的“海南万里先生乡”,茶,始终是琼州文脉的见证者。它不仅是草木之灵,更是跨越时空的文化信使——在沸水的激荡中,唤醒一代代海南士子对文明的热望。