由于您未安装flash播放器视频无法播放,点击这里安装

仲春的月亮河,龙山以南,大坡林场艳阳高照。61岁的卢昌芬与几名女伴戴着斗笠、背着竹背篓行走在茶山的阡陌之间。

“一斤茶青能换来30元工钱,手脚麻利点,挣个上百元很轻松。”卢昌芬轻描淡写地说,拇指与食指在嫩绿的茶苗间飞快地拿捏分离,摘满一把,抛入腰间的竹篓里,眼神却没有一丝游离。

午饭时分,卢昌芬已经采得一箩筐茶青,走到山脚下的远洋茶业加工坊里。一身白袍的朱东从理条机旁走过来,将箩筐摆上电子秤并使其归零。卢昌芬把茶青一股脑儿倒入箩筐内。“2斤9两,今天的茶青摘得不错,辛苦啦!”朱东微笑着赞许卢昌芬娴熟的采茶技艺。

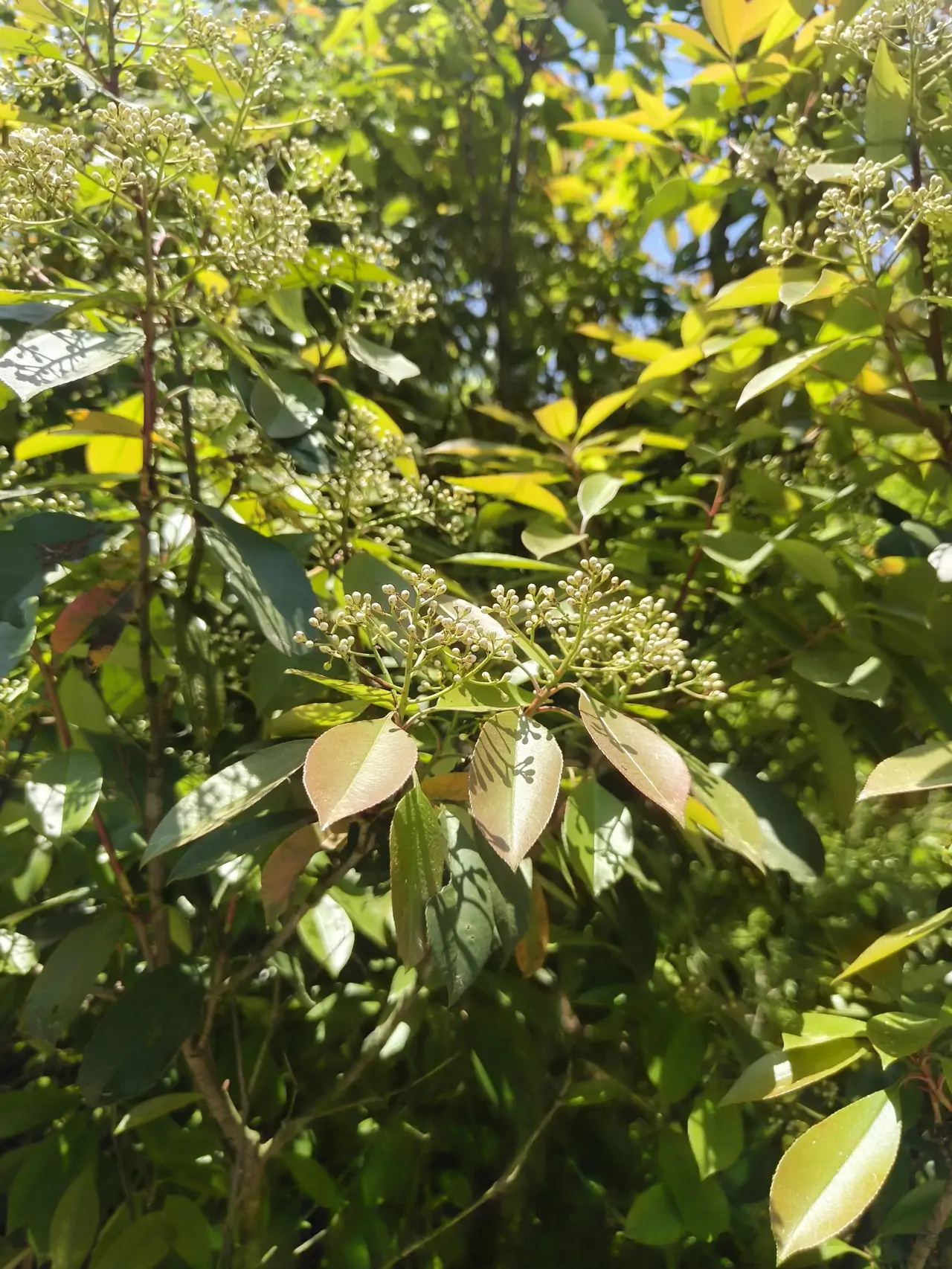

一阵幽香突然扑入厂房,沁人心脾。“是大门口的红叶石楠。这个香味飘进来,对我们做茶的人来说,茶品里也伴着幽香,让一杯茶有它独特的气质!”朱东的神情里充斥着满足与享受。

自2月进入春茶采摘季以来,他已经整整60天没有离开过厂房。“要赶在清明谷雨到来之际,把我的贡眉和寿眉赶出来,它们离不开人的照料。”朱东所说的“人”,其实就是他自己。

1993年,朱东考入贵州农学院茶学专业。作为省内第一批制茶专业的学生,从栽种茶苗到辨识茶叶纹理,再到手工炒茶,短短三年时间,从前以摘茶为乐的他种下了以“制茶为业”的梦想。

“他是真的爱茶。昨天晚上我用洗洁精洗玻璃杯,他就生气了,喊我把杯子扔了,还说以后多买几把洗杯刷,杯子只能用流水反复冲洗,不允许有一丝影响茶汤的口感因素出现。”妻子陈多娣的口吻略带委屈。

“洗洁精洗杯子,杯子干净了,但茶汤就不纯粹了。”朱东解释道。茶山几许新绿,为了抢出一年最新鲜的气息,朱东对2025年茶叶成品的预期,是不低于5万斤。

2016年,他们流转了六枝特区月亮河乡补雨村、大坝村的一千多亩土地,成立了六枝特区远洋种养殖农民专业合作社,亲手栽种了安吉白茶、福鼎白茶、西湖龙井等多个品种的茶园,入秋冬后亲手施肥,将一棵棵羸弱的苗子种成了茁壮的茶树,带动周边村民务工致富,仅采茶工钱一项,每年的现金支出就达400万余元。村里十几名残疾人便有了稳定的春季收入。

“有时他们(指残疾人)采的茶青质量不是很稳定,但我们也不苛责,除了指导他们下一次尽量采得更好,从来都按照最高工价支付他们的劳动报酬。”朱东说,“人心都是肉长的,他们也要生存,要照顾到他们的自尊。不过是我们把制茶的等级降低一点,肯吃小亏,才是大福。”

茶园里每隔数十米就栽种了松树、樱花树,套种了桃李等松科、蔷薇科植物,野蜂和蝴蝶常在这片海拔1200至1400米的山谷里嬉戏,林间随处可寻野生鸡枞、羊肚菌等天然食品。十一年前,正是因为看好月亮河乡纯农业生态环境,他们夫妇决定在这里耕种自己的梦想,一股脑儿扎根进深山,以一种质朴的情怀,用双手撑起一盏梦想的灯火。

“我家的茶叶名气不大,但有一种独特的气质:喝过的人忘不掉。”令陈多娣最骄傲的无疑是朱东的制茶手艺。

现年54岁的朱东在三十二年的制茶事业里,以陆羽为偶像,活成了清心寡欲的匠人。2014年,屡屡获得各种炒茶大赛金奖的朱东获得了贵州省总工会颁发的“五一劳动奖章”,从此在茶山上深居简出,除了各种技艺交流大会,鲜有出现在社交场合。

“5万斤茶,需要茶青22.5万斤,都是我亲自一手炒制而成。你们现在看到的是理条,接下来是脱毫,再往后是烘干和提香,制作成成品,绝不可以添加色素、香精、石蜡、白糖等增色增味的致命元素,这才能保证茶叶的品质,力求一个‘纯天然’。这很容易,却也很难。”朱东坦言。

脱毫工艺是其中最难的一个环节,影响感官和氨基酸组,最终体现在口感的鲜爽清雅上,手艺不到位,就只能依赖于香精或添加剂了,这就是制茶的行业难题。

唯一令朱东愿意远行跋涉的,便是听闻别处有好的茶叶原料。在不同场合的茶叶交流大会上,有人慕名而来与他讨论自家的茶品和栽种心得,邀请他前往自家茶场切磋手艺;他也会慕名辗转于各种车型之间,抵达对方的茶园,进行跨越山川的交流。互相之间发现亮点,他们也会说一些“关起门”来才能向对方一针见血的毁誉之言。“与专心做茶的人聊起来,总会感叹时间的流逝。”

朱东的远洋茶业远销异国他乡,在本土却是低调存在。“茶香不怕巷子深”的他也在眼下电商崛起的时刻遭遇到一些瓶颈。

一心只想做好茶的他渐渐淡出了各项赛事,只在乎山水之间的那一缕芬芳的新绿。黄金芽氨基酸含量占14%,其他茶种占10%左右。白茶更为讲究,需要微发酵,白毫如银似雪,要实现甘甜鲜爽回味舌尖,只有甘于沉寂,用时间来磨。“制茶人最忌讳浮躁。”

而这种越发需要工匠精神才能成全的纯粹手艺,则在电商大潮之下显得冷门且孤僻。朱东在女儿的帮助下注册了抖音,每天上午6点开始开机预热时,便打开直播镜头。

镜头里,黎明初晓,机器轰鸣。镜头外,朱东拿起扫把,将头一天散落在地面上的茶青清扫成堆,倒入垃圾桶,再埋到厂房背后的山上。“这是最原始的肥料,尽管也会有些许不舍,但融于春泥才是它最终的归属。掉落在地上,只能说明,它与品茶人无缘。”

接着,忙于一天的制茶工作,朱东偶然也会看看直播间,发现不少人关心他的制茶手艺,询问店址,他也会热情地回应:店址位于六枝那平路牂牁江酒店大堂一侧的品茶室。“也要与时俱进,让更多爱茶、品茶的人注意到我们三十年的坚持。”经过一年多的持续直播,朱东发现,他的信念感逐渐被观众注意并认可。

“萎凋的过程细碎而漫长,像极了一个人从青涩少年迈入成年那痛苦和淬炼的过程。”朱东指着靠北窗前的八个大簸箕,翻动着渐渐坚毅成型的白茶叶瓣,使其通风、阴干,且不至于出现霉变。

对于每一瓣茶叶,朱东有着自己的仪式感和坚守:除了烘干提香时需要戴上手套应付过高的温度,其他时间,他都会换上雪白的工作服,专门洗手,躬身察辨。一旦发现有人抽着正在燃烧的香烟步入制茶车间,他也坚决把人请出厂房外面。制茶过程的一丝不苟是他对三十年职业生涯的致敬。

“碧螺春,毫越多越好;龙井是扁形茶,需要把毫磨光……”猛然地一抬头,三十年岁月染白了朱东的双鬓。熟客订制他亲手捻制的“碧簪承月”,讨的是清泉沸腾间颗颗矗立的惊艳,尝的是三十年如一日在舌尖喉头的起承转合。尽管制作这一款茶耗费心血,但对于茶痴的偏好,朱东认为,这是对他制茶手艺最高的赞许。

六枝特区是全省43个重点茶叶种植县之一。近年来依托茶产业发展,从种植理念、品牌打造、茶旅融合等方面因地制宜做了大量工作,为干净茶、优质茶、旅游茶的发展夯实了基础。茶产业已成为六枝特区推进农村产业革命、种植业结构战略性调整、促进农村经济发展、巩固乡村振兴有效衔接的重要支柱产业。

其中月亮河乡境内的6家茶企依托纯天然、无公害环境,主打有机、原生态,促使产业不断提能增效,释放长效“红利”。依托传统手艺锻造手工茶的六枝特区远洋种养殖农民专业合作社力求农业效益、着力农民增收,努力绘就一幅乡村振兴的图景。

贵州日报天眼新闻记者 邓倩

编辑 郭立

二审 刘定珲

三审 孙勤